Читать статью в PDF: Опыт физиотерапевтического лечения пузырнозависимых форм мегауретера у детей

С.П. Яцык, Б.К. Шамов, И.Е. Смирнов, С.М. Шарков, О.М. Конова, А.Г. Буркин

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Статья посвящена одному из важных вопросов детской урологии — лечению мегауретера у детей, наличие которого чревато развитием склеротических изменений в почечной паренхиме и формированием хронической почечной недостаточности. Авторы применили физиотерапевтический метод лечения, включающий электрофорез области мочевого пузыря и нижней трети мочеточников с препаратом, обладающим противосклеротическим действием. Представлены полученные результаты, которые демонстрируют положительный эффект указанной терапии. Ключевые слова: мегауретер, осложнения, лечение, физиотерапевтические методы, дети.

В детской практике мегауретер — одна из серьезнейших проблем, приводящая к почечным осложнениям. Во-первых, нарушение пассажа мочи по мочеточнику не обеспечивает адекватной эвакуации проникающей в мочевые пути микробной флоры, которая вызывает воспаление в почечной паренхиме (пиелонефрит). Во-вторых, негативное воздействие на почечный кровоток оказывает повышенное внутрипочечное гидростатическое давление. Исходом хронического воспаления и нарушения почечного кровообращения является про-грессирование повреждения паренхимы почек с развитием склеротических процессов и нарушением ее функций (вторичное сморщивание почки, нефроскле-роз), развитие хронической почечной недостаточности (ХПН) и артериальной гипертензии [1].

По данным Российского регистра ХПН, у детей за 2000-2004 гг. обструктивные уропатии занимают 1-е место и составляют 43% в общей структуре болезней, формирующих ХПН [2].

Сложности в дифференциальной диагностике обст-руктивных и необструктивных видов мегауретера, тяжелое течение вторичного обструктивного пиелонефрита, участие нейрогенных дисфункций мочевого пузыря в патогенезе повреждения почек, высокая частота сочетанной патологии (миелодисплазия, аноректаль-ные пороки и др.) и, как следствие, затруднения при выборе сроков и способов лечения (консервативного или оперативного) диктуют необходимость поиска быстрых, точных и малоинвазивных методов динамической оценки функционального состояния верхних мочевыводящих путей [3, 4].

Снижение перистальтической активности, а также нарушение эвакуаторной и замыкательной функции мочеточника напрямую связаны с апоптозом миоцитов стенки мочеточника и повышенным отложением коллагена в стенке мочеточника [5]. Известно, что в основе процессов, определяющих воспалительно-репаративные изменения, лежат местные и общепатологические реакции, которые регулируются интегральной системой межклеточных взаимодействий посредством синтеза целого комплекса биологически активных соединений (цитоки-нов, факторов роста и т. д.).

При длительном повреждении ткани мочеточника происходит накопление в крови агрессивных биологических соединений (гуморальных медиаторов воспаления), которые оказывают влияние непосредственно на клетки органа-мишени и на основные клеточные элементы воспаления, привлекая их в очаг альтерации [6, 7].

В последние годы нами интенсивно исследуются молекулярные механизмы повреждений тканей мочеточника при мегауретере. Установлено, что местные и системные реакции в мочевыводящей системе регулируются путем межклеточных взаимодействий, опосредуемых трансформирующим фактором роста pi (TGF pi), а также изменениями активности ряда тканевых ферментов — матриксных металлопротеиназ (MMP) и их тканевого ингибитора (TIMP-1), непосредственно определяющих состояние внеклеточного матрикса (ВКМ) мочеточника [5, 7].

Многоплановая роль суперсемейства TGF pi сводится к регуляции действия других цитоки-нов, стимуляции синтеза и снижению деградации ВКМ, контролю развития склеротических и воспалительных процессов в тканях мочеточника. Усиленная экспрессия TGF pi опосредует развитие фиброза, что в свою очередь способствует прогрессированию ренальных и дис-пластических изменений при врожденных обструктивных уропатиях [8].

Таким образом, увеличение секреции провоспалительных цитокинов или дисбаланс соотношения про- и противовоспалительных цитокинов может иметь важное значение в патогенезе мегауретера у детей.

В нашем исследовании принимали участие i5 мальчиков с пузырно-зависимой формой мегауретера в возрасте от 5 до i4 лет. Известно, что изменения мочеточника у таких больных имеют вторичный характер и зависят преимущественно от выраженности нарушений функции мочевого пузыря, поэтому тактика лечения направлена на восстановление резервуарной и эвакуаторной функции мочевого пузыря.

С целью оптимизации консервативной терапии детям данной группы проводился электрофорез области мочевого пузыря и нижней трети мочеточников с препаратом Ферменкол, действие которого направлено на разрушение избыточного коллагена.

Методика проведения электрофореза

Для проведения процедуры электрофореза 4 мг сухого активного вещества, представляющего собой комплекс из 9 коллагенолитических протеаз с молекулярной массой от 23 до 36 кДа, разводили в 20 мл средства для приготовления раствора ферментов с pH 5,0 ± 0,5. Марлевая салфетка, смоченная в полученном растворе коллагеназ с концентрацией 0,2 мг/мл, накладывалась на область мочевого пузыря и мочеточников. Длительность процедуры составляла 20-25 мин. Длительность курса — i5 процедур.

В течение 1 года детям проводилось 3 курса.

Нами проведено изучение изменений содержания про- и противосклеротических маркеров склероза мочеточника в сыворотке крови пациентов до и после физиотерапевтического воздействия при помощи иммуносор-бентного метода (ELISA).

Выявленные нами изменения уровней TGF β1 и металлопротеиназ свидетельствуют об активации процессов фиброгенеза. К процессам клеточной инфильтрации и дистрофии присоединяется активация фибробла-стов, макрофагов, эпителия и других клеточных систем, которые начинают интенсивно синтезировать компоненты ВКМ, что во многом определяет функциональную несостоятельность последующих процессов регенерации с формированием фиброза, стойкого расширения и нарушения функции мочеточника.

С этими процессами непосредственно связаны также изменения содержания изученных матриксных металлопротеиназ в сыворотке крови больных, которые являются свидетельством активного фиброзирования ткани мочеточника при мегауретере у детей.

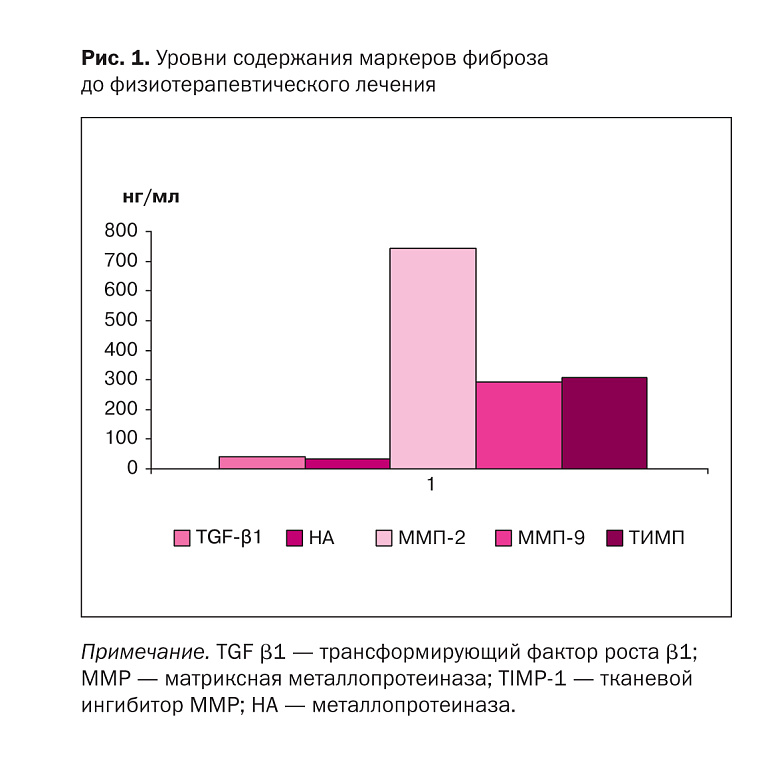

В норме выработка протеаз (в частности коллагеназ) и их ингибиторов (тканевых ингибиторов металлопротеиназ) уравновешена. Необходимым условием нормального протекания физиологических процессов является поддержание равновесия между активностью MMP и их ингибиторов. Нарушение этого равновесия может оказывать глубокое воздействие на состав внеклеточного матрикса и влиять на различные функции клеток, включая адгезию, миграцию и дифференциацию (рис. 1).

Всем детям через 12 мес (спустя 3 курса физиотерапии) проводилось повторное определение концентрации изучаемых биомаркеров. У всех детей не было выявлено статистически значимых изменений концентрации металлопротеиназ и TGF β1.

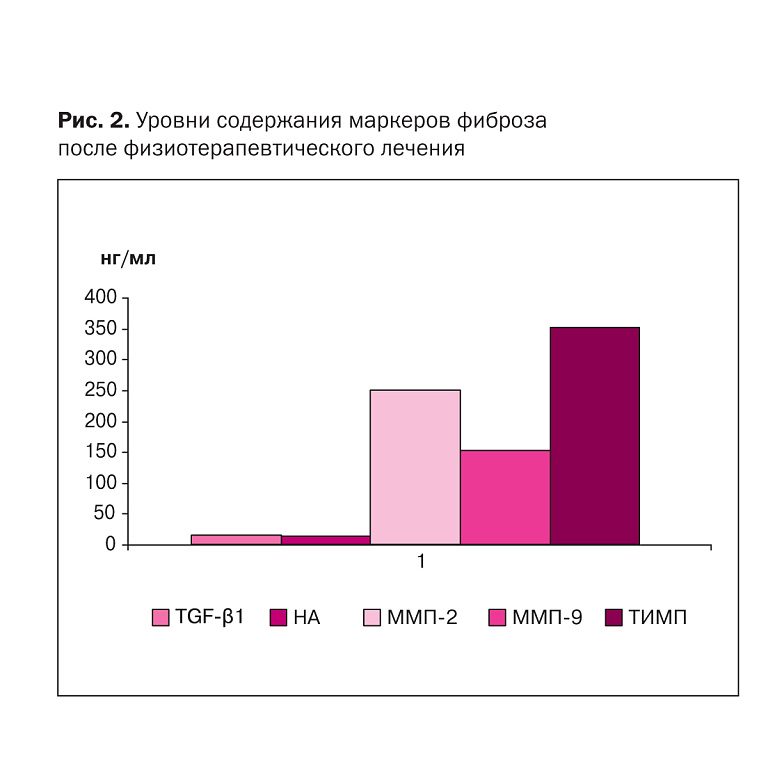

Полученные данные свидетельствуют о незначительном снижении концентраций ММP-2 (в 1,2 раза) у пациентов с пузырно-зависимой формой мегауретера, при этом равнозначно увеличивалась концентрация TIMP-1 у обследованных нами детей (рис. 2).

Гиперэкспрессия ММР под влиянием провоспали-тельных цитокинов при мегауретере у детей является свидетельством важнейшей роли баланса ММР, их ингибиторов и стимуляторов в формировании и прогрессиро-вании данной урологической патологии.

Таким образом, проведение физиотерапевтического воздействия на область мочевого пузыря и мочеточников с препаратом Ферменкол приводит не только к снижению процессов коллагенообразования, но и активации процессов протеолиза.

Эти данные рекомендуется использовать для мониторинга клинического течения мегауретера у детей и оценки эффективности его лечения.

Список литературы

- Gimpel C., Masioniene L., Djakovic N. et al. Complications and long-term outcome of primary obstructive megaureter in childhood. Pediatr Nephrol. 2010; 25 (9): 1679-1686.

- Ахмедов Ю. М., Ахмеджанов И. А., Мавлянов Ф. Ш. Вест. вр. об пр. 2006: 205-206.

- Краснова Е. И., Морозова О. Л., Дерюгина Л. А. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани в этиопатогенезе вр ожденного мегауретера у детей. Детская хирургия. 2010; 3: 42-44.

- Яцык С.П., Шарков С.М., Фомин Д.К. и др. Патогенез хронического обструктивного пиелонефрита. — М.: МИА, 2007. — 176 с.

- Sen U., Basu P, Abe O. et al. Hydrogen sulfide ameliorates hyperhomocysteinemia-associated chronic renal failure. Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 2009; 297 (2): 410-409.

- Misseri R., Meldrum K. K. Mediators of fibrosis and apoptosia in obstructive uropathies. Curr. Urol. Rep. 2005; 6 (2): 140-145.

- Lee S. D., Akbal C., Kaefer M. Refluxing ureteral reimplant as temporary treatment of obstructive megaureter in neonate and infant. J. Urol. 2005; 173 (4): 1357-60.